オススメの逸品

調査員のおすすめの逸品№371 数千年経っても変わらない形―矢倉川(やくらがわ)遺跡出土の「鏑矢状木製品」―

中央に琵琶湖を抱える滋賀県では、湖岸近くで発掘調査が行われることもよくあります。それらの調査地には湿地が多いため、木製品をはじめ有機質素材の遺物も多く出土します。今回紹介するのは、そういった湖岸に立地する矢倉川遺跡で見つかった木製品です。

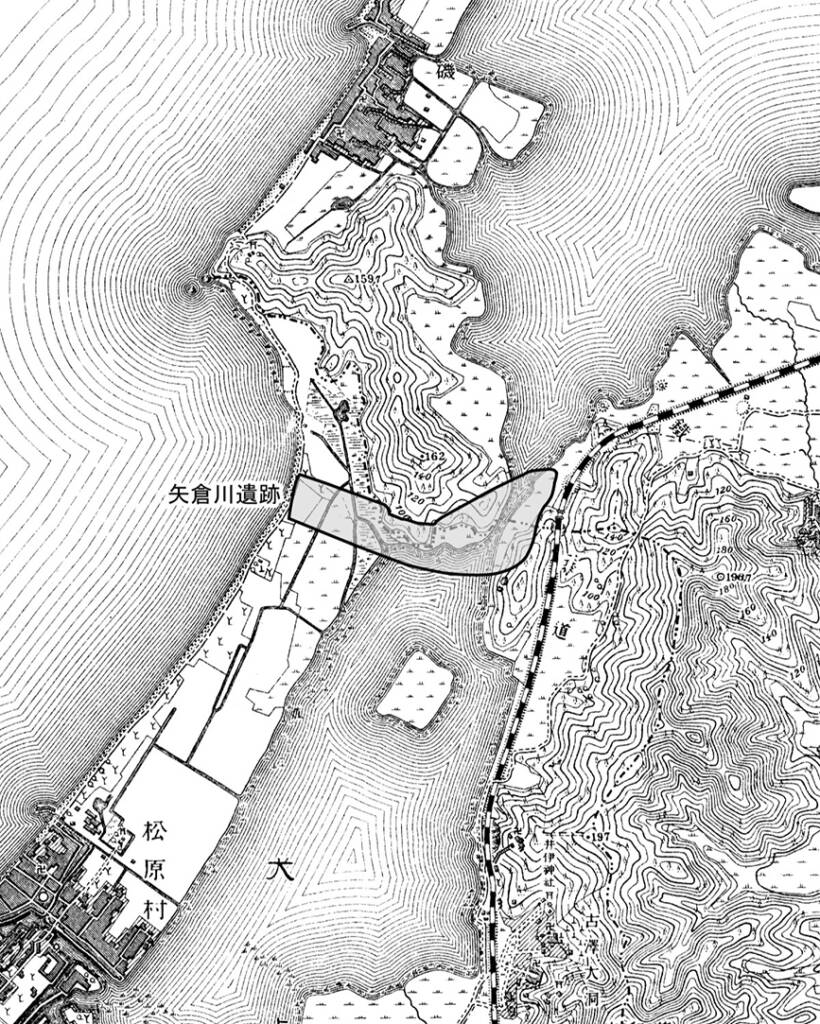

矢倉川遺跡は米原市と彦根市の境に位置し、縄文時代から平安時代にかけての遺物散布地として周知されています。本格的な発掘調査は行われていませんでしたが、縄文時代早期の土器などが採集されていました。遺跡の範囲は東西に細長く、現在はその中央を人工水路である矢倉川が西流して琵琶湖に流れ込んでいますが、かつては松原内湖(まつばらないこ)や入江内湖(いりえないこ)といった内湖の岸でした(図1)。

矢倉川遺跡の発掘調査は、一般国道8号バイパス建設工事に伴って令和元年度・2年度に行いました。橋脚を設置する部分で内湖の堆積土を掘削する調査だったため、安全を考えて、ごく狭い面積しか調査できませんでした。今回紹介する木製品は、重機で掘削した土砂から見つかったため、出土層位や共伴遺物などがわからず、作られた時期ははっきりとしないものの、形状や加工方法・残存状態などからみて、おおむね鎌倉時代以降のものと推測されます。

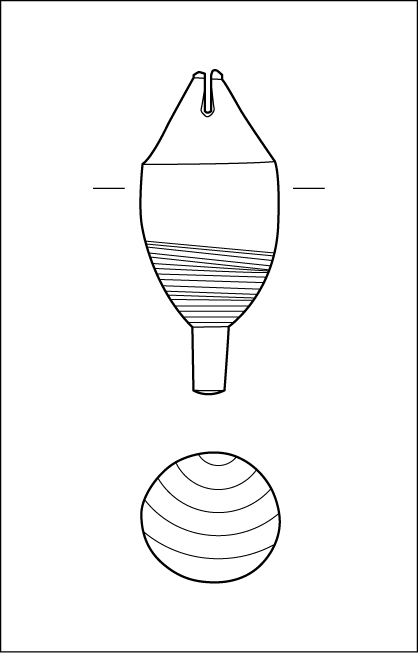

この木製品はほぼ完全な形で残り、大きさは長さ5.5㎝・最大径2.3㎝、上からみた形はほぼ正円です。上3/4は円錐形の頂部に長さ0.7cmの切り込みがあり、胴部は丸みを持ちながらすぼまって糸を巻いた跡が残っています。下1/4は長さ1.1㎝・直径0.6㎝の棒状です。全体にとても丁寧な作りで、樹種はイヌガヤです(写真1・図2)。

報告者はこれを、形状が似ていることからから「鏑矢状木製品」としました。鏑矢(かぶらや)とは鏃の根本に中空の鏑をつけて音が鳴るようにした矢のことで、鎌倉時代頃から使われたと考えられているものです。すなわち、この木製品は上端には切り込みがあるものの鏃の茎を差し込むことはできず、また中空ではないため音を発することもできないので、鏑矢に似てはいるものの、鏑矢ではなく、その模造品ではないか、と考えたのです。

あまり出土品に類例がないためどのように使われたのか判断に迷いますが、私自身もその報告に大きく異を唱えるつもりはありません。鏑矢を模したものかどうかはわかりませんが、矢の先端に付けて用いたと考えています。

私が注目したのは、その形状が大津市滋賀里(しがさと)遺跡から出土した縄文時代晩期の鹿角製「根バサミ」とよく似ていることです。滋賀里遺跡は縄文土器型式「滋賀里式」の標式遺跡で、戦後まもなく発見されて京都大学により発掘調査が行われ、近年その調査成果が公表されたところです。ただし、よく知られている発掘調査は、昭和46・47年(1971・1972)に旧国鉄湖西線建設に伴って行われたものです。

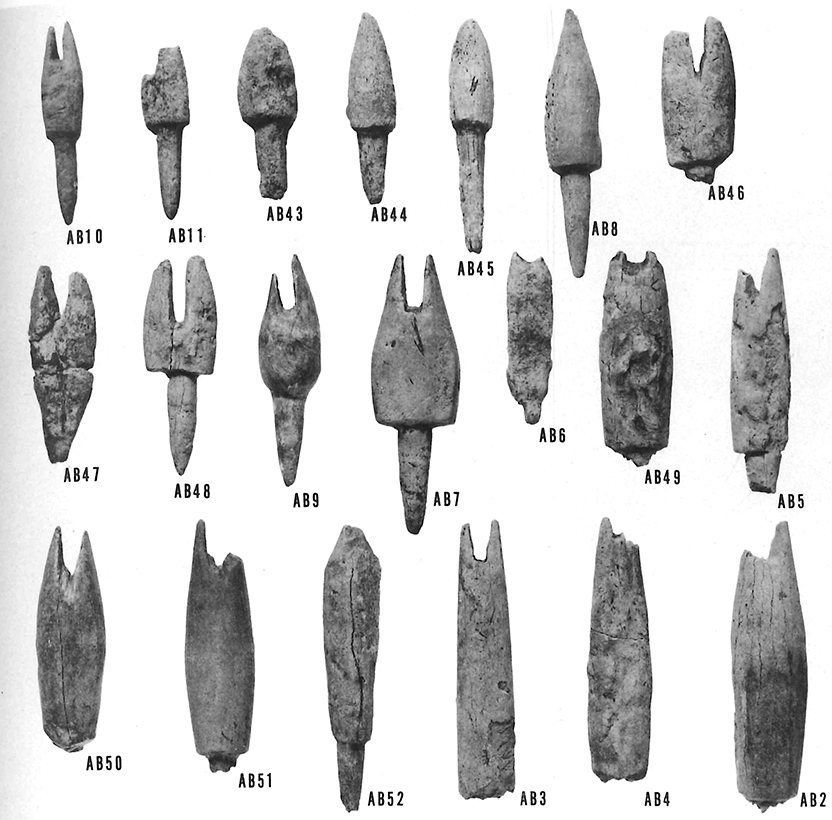

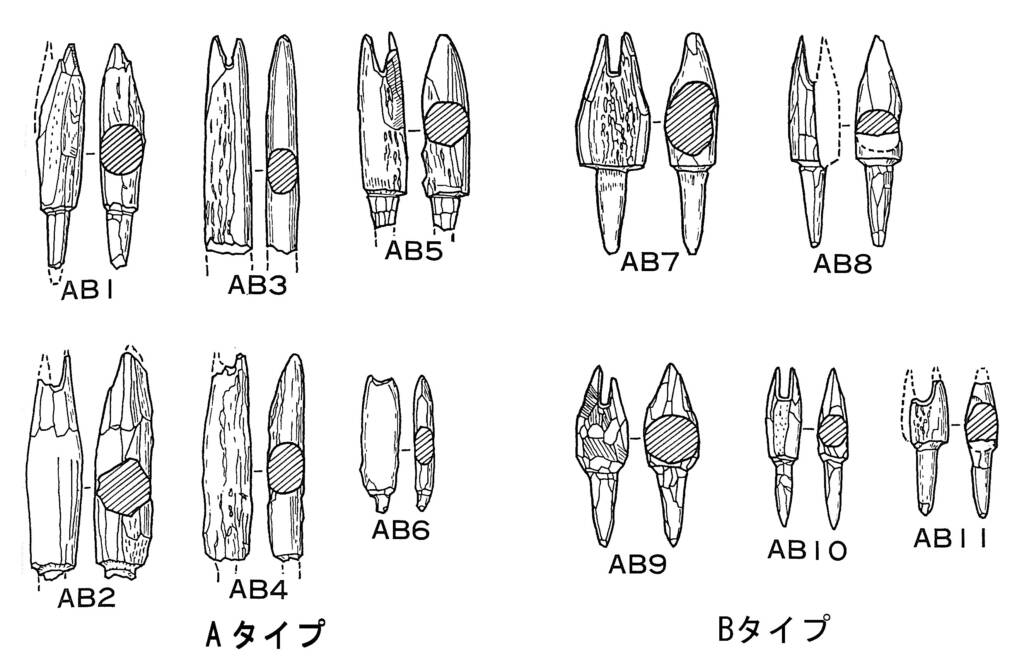

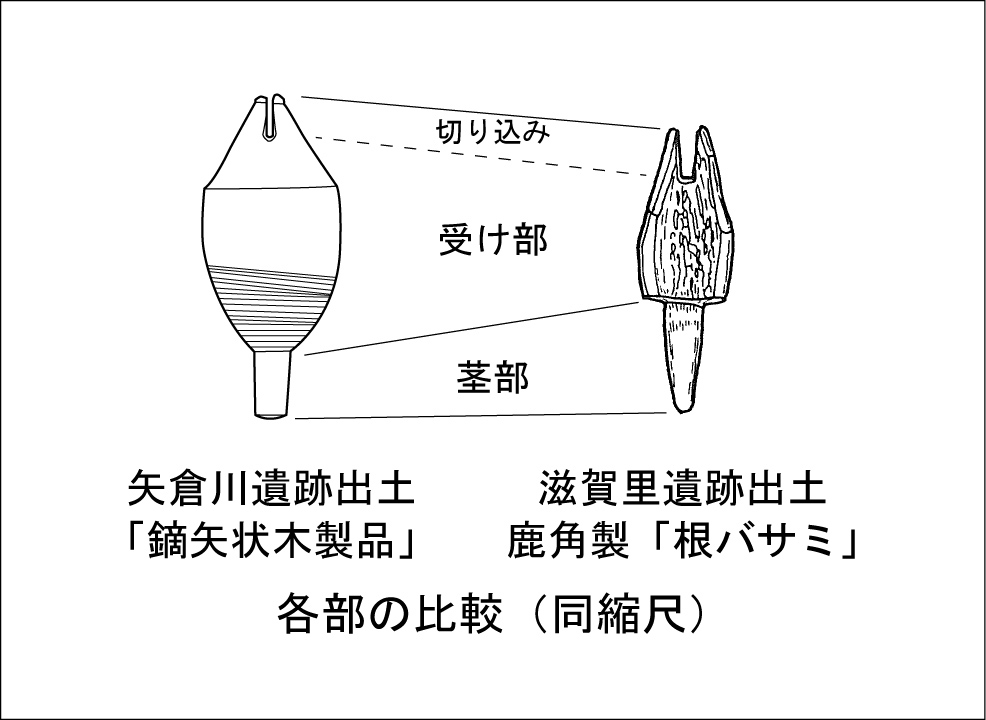

鹿角製「根バサミ」は湖西線調査時に貝塚から出土しました(写真2・図3)。用途は、「鏑矢状木製品」と同じく、石製の鏃を取り付けて矢柄にはめ込むものと考えられています。滋賀里遺跡のものは、短かい茎部に対して受け部が細長いAタイプと、長めの茎部に受け部の幅が広いBタイプに分けられています。切り込みの幅は3~4㎜で、全長はAタイプの方がやや長いようです。11点ずつが報告され、出土層位からAタイプが古くてBタイプが新しいと位置付けられています。寡聞にして類例はあまり知りませんが、近畿地方では奈良県橿原遺跡などでも縄文時代晩期の根バサミが出土しています。

私はこの滋賀里遺跡から出土した鹿角製「根バサミ」を、京都大学総合博物館で開催されていた企画展『比叡山麓の縄文世界』(2024年3月~6月)で実見し、矢倉川遺跡から出土した「鏑矢状木製品」ととても良く似ていると感じました。サイズ的にも、図3-AB7で全長4.9㎝であることから近いといえます(図4)。滋賀里遺跡の鹿角製「根バサミ」は、おおむね約3,000~2,500年前のものと考えられますから、数千年経っても形が変わらなかったことに驚きです。

(小島孝修)