高島市

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第420回 大溝城下町ぶらり旅―高島市勝野―

高島市 2024年4月26日今回は春~初夏の町歩きにぴったりな散策スポットをご紹介したいと思います。JR湖西線近江高島駅の周辺には、かつて大溝城とその城下町が形成されていました。既に大溝城や城下町、周辺の見どころなどは、第66…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

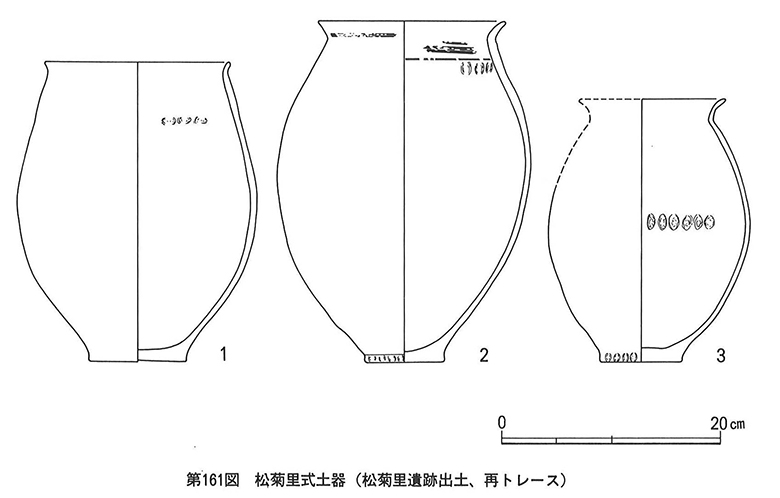

調査員のおすすめの逸品№365 これなんか違和感のある土器―松菊里式系土器―

高島市 2023年12月6日調査をしていると多くの土器や石器などの遺物に触れる機会があります。時代ごとに形や大きさに特徴があり、日々の仕事の中で、これは縄文時代前期前葉の深鉢、これは古墳時代前期末の壺とか鑑識眼を養っています。…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第402回 比良山系最北端の有力山寺―高島市太山寺跡―

高島市 2023年9月20日私がプライベートでの調査・研究フィールドのひとつとしているのが、琵琶湖西部にそびえる比良山系です。比良山系は大津市北部(旧志賀町域)から北に向かって琵琶湖沿いに細長く延びる山容で、主稜線の北側は高島…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第395回 『信長公記』に三度登場する城―田中城跡―

高島市 2023年6月21日私が執筆した新近江名所図会の記事を改めて振り返ってみますと、ほとんどが山のほうにある名所・スポットをご紹介していたようです。では、今回もブレずに山のほうにある名所を推していきたいと思います。 鎌倉…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

調査員のおすすめの逸品 №331《滋賀をてらした珠玉の逸品⑧》地震跡を切り取るー針江浜遺跡の地震跡剥ぎ取り断面ー

高島市 2022年6月17日入社して間もない頃、遺物収蔵庫の一画で、切り取られた“土の壁”に出逢いました。しばらくしてこの“土の壁”が、土壌に薬剤を塗布して土ごと薄く剥いだ、いわゆる“剥ぎ取り”と呼ばれるものであることがわかり…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

調査員のおすすめの逸品 №328《滋賀をてらした珠玉の逸品⑤》日本ではんこ文化が始まったころー高島市鴨遺跡出土銅印ー

高島市 2022年6月8日印章は、一般的には「はんこ」とよばれます。会社や個人などが所有し、役所に出す書類や契約の書類、配達物の受取書など様々な書類で証明や確認をしめすのに必要なものでした。動物の角や金属、木などでできた立派…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

調査員のおすすめの逸品 №318 琵琶湖を挟んだ二つの地域をつなぐ貴重な遺物―上御殿遺跡出土の石釧―

高島市 2022年2月2日上御殿(かみごてん)遺跡は、琵琶湖の西岸北部に位置する高島市鴨から安曇川(あどがわ)町三尾里(みおざと)にかけて広がる遺跡です。高島平野の南部を流れる鴨川の左岸にあたり、JR湖西線の安曇川駅からは南西…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第275回 パーソナルシリーズ 宿る処 参の出会い 木花開耶姫の桜 高島市今津町阿志都弥神社境内

高島市 2018年5月30日JR今津駅の北東、自衛隊の施設が建ち並ぶ側に、見事な森が広がり、その一部は「宮の森公園」として整備され、地元の人達の恰好の散策場所になっています。何故宮の森?それは、阿志都弥神社・行過天満宮の鎮守林を…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

調査員オススメの逸品 第227回 願いを込めて作られた船 ~船形代~

高島市 2018年1月31日木で作られたおもちゃのように見えるこの遺物は、高島市上御殿遺跡から出土した船形代です。これは、古代の祭祀などに使用された道具のひとつとして知られています。弥生時代から作られており、木製の祭祀具のなかで…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

調査員オススメの逸品 第225回 朽木盆-その独特の形と文様-

高島市 2018年1月4日朽木は滋賀県の北西部に位置し、現在は高島市に属しています。安曇川の上・中流域を占め、若狭国小浜と京都をつなぐ道(通称:鯖街道、現国道367号)の街道筋として栄えました。鎌倉時代から江戸時代にかけて当地…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會第239回 河川合流点のほとりの小さな神社-高島市鴨・志呂志神社

高島市 2016年12月7日高島市南部の大きな川鴨川とその北を流れる八田川が合流する地点のすぐ南側に小さな森があります。この森の中には神社があります。神社の名前は志呂志(しろし)神社といいます。すぐ南には高島市唯一の前方後円墳と…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會第237回 高島の石仏スポット-高島市玉泉寺-

高島市 2016年11月9日現在もお寺はもとより、集落の道端や路地裏などに自然と風景にとけ込んでいる「お地蔵さん」を見かけることがあります。少し意識をしてみると、こんなところにも!?という場所にまで、実にたくさんのお地蔵さんが安…

続きを読む