中世

-

オススメの逸品

オススメの逸品

調査員のおすすめの逸品№372 時代を超えた2つの円窓付土器(まるまどつきどき)

大津市 2024年6月12日よく秋の紅葉の季節になると寺や日本家屋の壁に取り付けられた円窓からの景色があたかも円い額縁の中に描かれた絵画のような鮮やかな風景がテレビ等で取り上げられたりします。こうした円窓のような大きな円孔が土…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第418回 栗東の歴史を身近に体感!―栗東歴史民俗博物館―

栗東市 2024年4月3日栗東歴史民俗博物館は入館料が無料となっています(特別展開催時には観覧料が設定されることがあります)。休館日は月曜日と祝翌日、年末年始となっています。また展示替えのため休館となることがあります。 博…

続きを読む

-

オススメの逸品

オススメの逸品

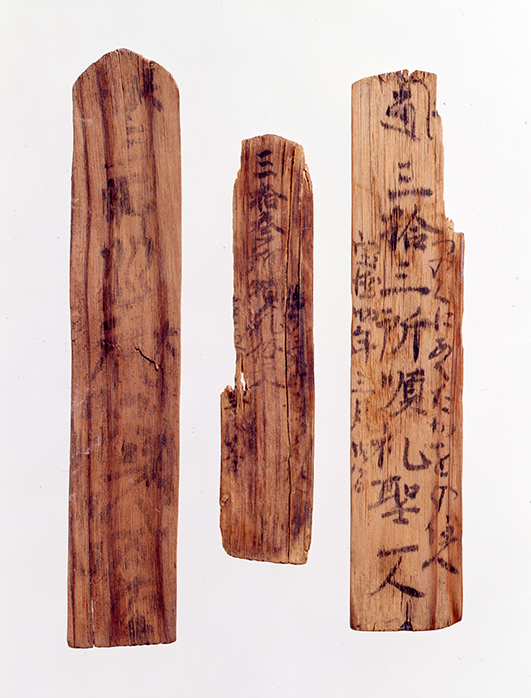

調査員のおすすめの逸品№370 御朱印の御先祖さま―鴨田遺跡の巡礼札―

長浜市 2024年3月27日昨今は、いろいろな御朱印がブームとなっていますね。社寺を参詣していただく、ありがたい御朱印はもちろんのこと、お城や古墳などの文化財見学の記念として、様々な御朱印(御城印・御墳印など)を手に入れること…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第417回 中山道をゆく―今宿一里塚―

守山市 2024年3月20日京都に隣接する近江国には北陸道・東山道・東海道と日本列島の主要街道が通過していました。政治の中心が江戸に替わった近世でも、東海道と中山道という五街道の二本が近江国を通過しています。 近江国を通る東…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第414回 威厳ある道切り行事―野洲市の勧請縄(かんじょうなわ)―

野洲市 2024年2月7日ようやく新型コロナウイルス感染症も徐々に衰えつつあると思いきや、地域によっては第10波が訪れているとの報道もあります。以前からの感染症であるインフルエンザも例年になく猛威をふるっています。コンピュー…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第413回 古代から様々な顔を持つ神社―一夜伏塚と印岐志呂神社―

草津市 2024年1月31日草津市ののどかな田んぼ道を歩いていると、ふいに石造りの柵が現れます。これは一夜伏塚(いちやふしつか)遺跡の鎮魂塚です(写真1)。このあたりでは、南北朝時代に足利軍と僧兵との間で戦が起こりました。一説…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第409回 日向山と新たに見つかった古墳群―栗東市六地蔵遺跡―

栗東市 2023年12月20日栗東市の北東部に所在する日向山(にっこうやま)は標高222.9mの小高い山です。それほど高さはないものの、平野に面して立地することから遠くからでもその姿を眺めることができます(写真1)。 この山の…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第402回 比良山系最北端の有力山寺―高島市太山寺跡―

高島市 2023年9月20日私がプライベートでの調査・研究フィールドのひとつとしているのが、琵琶湖西部にそびえる比良山系です。比良山系は大津市北部(旧志賀町域)から北に向かって琵琶湖沿いに細長く延びる山容で、主稜線の北側は高島…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第401回 ここが起点です!―瀬田の唐橋―

大津市 2023年9月6日過去に何度もこのコーナーで紹介され(第42回・58回・351回)少しベタかなと思いますが、あえて瀬田の唐橋を取り上げることとしました。 瀬田の唐橋は古代には「勢多橋」と呼ばれ、『日本書紀』をはじめ…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第398回 たぬきの焼き物で有名な信楽焼―信楽陶芸村―

甲賀市 2023年8月9日滋賀といえば信楽焼のたぬき、という方も多いのではないでしょうか。 甲賀市信楽町には信楽焼の窯元が多くあり、それぞれの特徴を生かして商品の販売や窯の見学などの事業をおこなっています。そのなかのひとつ…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第397回 井伊家にとっての佐和山を考える―彦根市井伊神社―

彦根市 2023年8月2日彦根市北方に位置する佐和山は豊臣政権の五奉行の一人、石田三成の居城であった佐和山城が所在した場所として広く知られています。平成30年度より昨年度まで佐和山城東麓の城下町推定地の発掘調査を担当していた…

続きを読む

-

新近江名所図会

新近江名所図会

新近江名所圖會 第395回 『信長公記』に三度登場する城―田中城跡―

高島市 2023年6月21日私が執筆した新近江名所図会の記事を改めて振り返ってみますと、ほとんどが山のほうにある名所・スポットをご紹介していたようです。では、今回もブレずに山のほうにある名所を推していきたいと思います。 鎌倉…

続きを読む